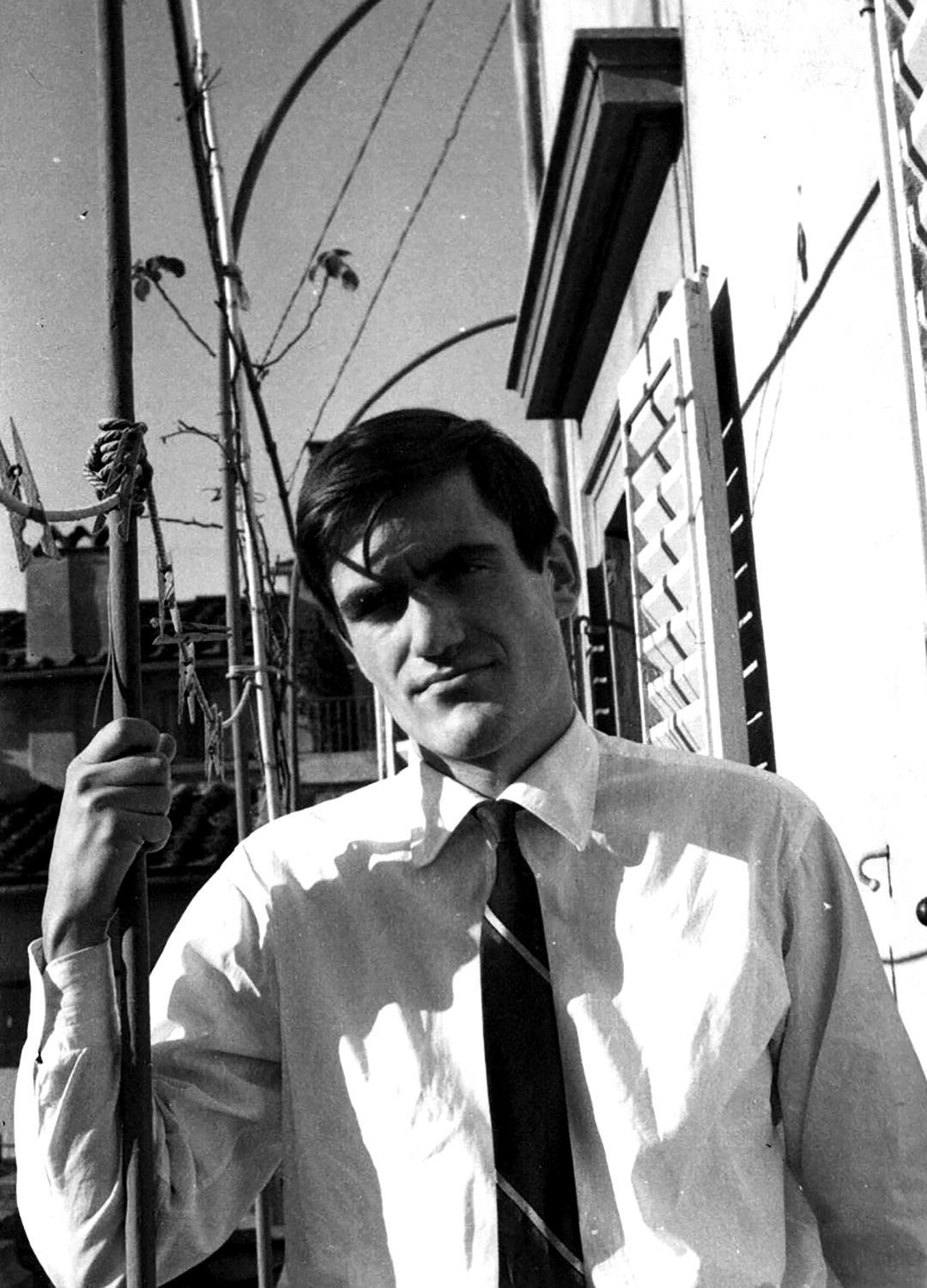

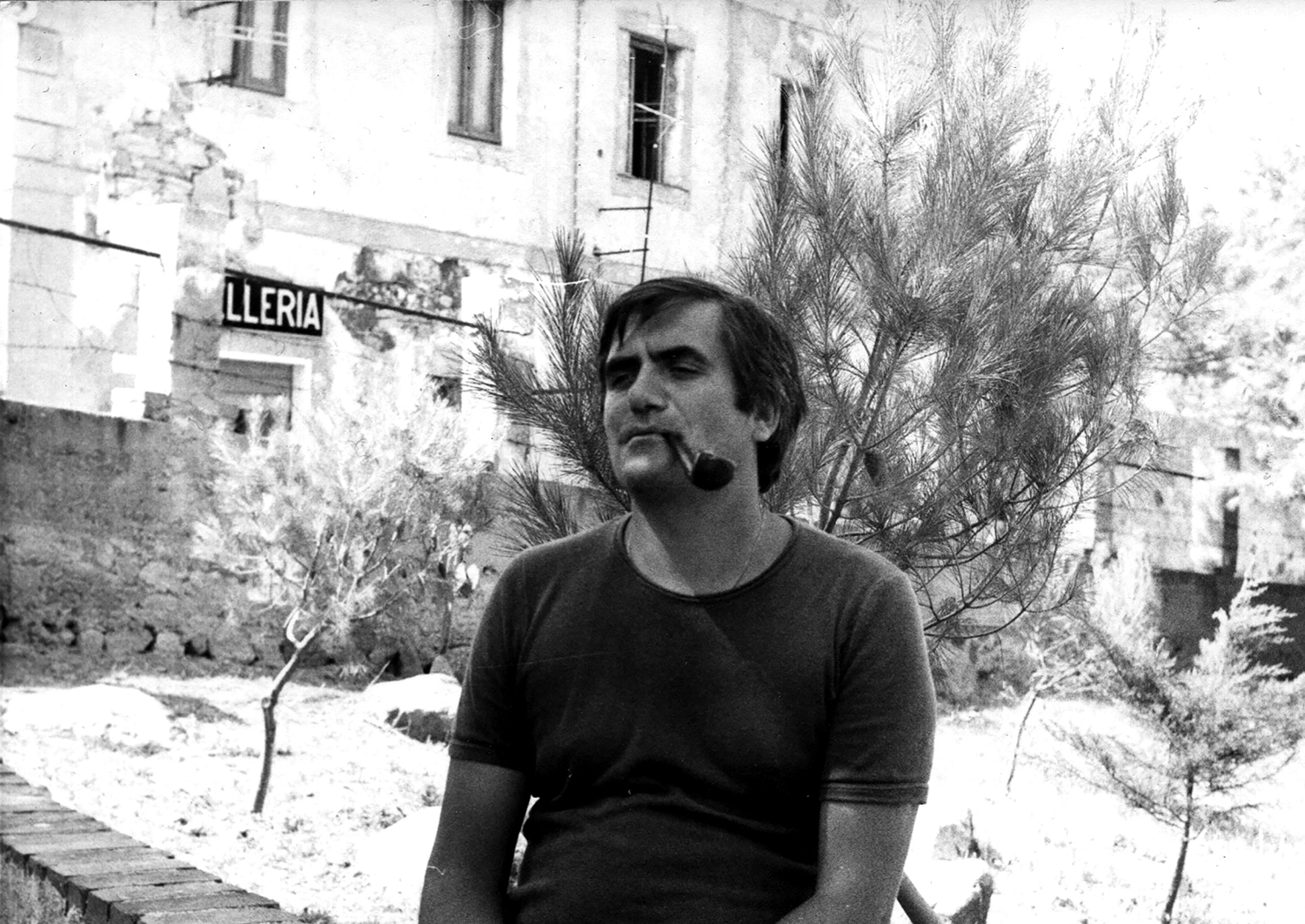

Alberto Riparbelli (1940-2003)

Architetto, Storico e Pioniere dell'Archeologia Industriale

in Toscana

Una doppia formazione, un’unica visione

Nato a Roma il 2 settembre 1940, Alberto Riparbelli costruì nel corso della sua vita un percorso professionale e intellettuale profondamente radicato nella Toscana, regione dove scelse di vivere, lavorare e alla quale dedicò la quasi totalità dei suoi studi fino alla sua morte, avvenuta a Firenze nel 2003.

Il suo approccio unico al patrimonio culturale affonda le radici in una formazione accademica deliberatamente duale: dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pisa, Riparbelli decise di completare la propria preparazione con una seconda laurea in Architettura, ottenuta cum Laude presso l’Università di Firenze. Questa scelta non fu casuale, ma rispondeva alla sua crescente consapevolezza della necessità di un approccio integrato al territorio, che unisse la precisione tecnica e analitica dell’ingegnere con la sensibilità storica ed estetica dell’architetto.

Tra mare e miniere: i territori di una vita

Il lavoro di Riparbelli si concentrò su un’area geografica ben definita della Toscana, dove la storia, il paesaggio e l’industria si intrecciano in modi unici. Il corridoio costiero tra Livorno e Grosseto, con il suo entroterra, costituì il principale teatro delle sue ricerche e dei suoi interventi professionali. Quest’area, ricca di testimonianze storiche che vanno dall’epoca etrusca all’industrializzazione moderna, offriva un palcoscenico ideale per le sue competenze interdisciplinari.

Nelle Colline Metallifere – area che comprende i territori di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccatederighi, Roccastrada – Riparbelli trovò un campo d’indagine privilegiato. Questa zona, con la sua millenaria tradizione mineraria risalente agli Etruschi e proseguita fino alla metà del XX secolo, presentava un patrimonio industriale in via di abbandono che Riparbelli fu tra i primi a riconoscere come risorsa culturale piuttosto che come problema ambientale. Il suo studio “Le miniere del massetano dal 1700 al 1860 tra storia e archeologia industriale”, pubblicato nel 1984 nel volume “Siderurgia e miniere in Maremma tra ‘500 e ‘900” curato da I. Tognarini, testimonia il suo interesse precoce per queste tematiche.

L’Arcipelago Toscano costituì un altro fondamentale ambito di ricerca. Oltre a Capraia, dove visse e condusse studi approfonditi, Riparbelli dedicò particolare attenzione all’Isola d’Elba, con le sue miniere di ferro e il suo complesso passato industriale. I due articoli pubblicati sul “Corriere Elbano” nel 1981 sulla teleferica Ceretti-Tanfani della miniera di Capo Calamita (n. 11) e sullo stabilimento siderurgico di Portoferraio (n. 18) mostrano la sua capacità di analizzare dettagliatamente strutture industriali specifiche, collocandole nel loro contesto storico e territoriale.

La Val di Cecina, area collinare della Toscana centrale, fu un altro territorio di particolare interesse per Riparbelli. A Montecatini Val di Cecina, sede di una delle più importanti miniere di rame d’Europa nel XIX secolo, dedicò una monografia specifica – “Storia di Montecatini Val di Cecina e delle sue miniere” (1980) – dimostrando la sua abilità nel ricostruire minuziosamente le vicende di un sito industriale nel suo contesto sociale e territoriale.

La regione Amiatina, con il suo patrimonio di miniere di mercurio, completava la mappa dei suoi interessi. Lo studio specifico del 1985 sulle “miniere di mercurio della Provincia di Grosseto” pubblicato in un fascicolo speciale del “Bollettino della Società Storica Maremmana” (n. 49) testimonia la sua attenzione per questo patrimonio spesso trascurato.

Riparbelli operò in un momento cruciale per l’archeologia industriale italiana. Quando iniziò a occuparsi di patrimonio minerario, negli anni ’70, questa disciplina stava appena emergendo nel dibattito culturale nazionale. Il suo lavoro si inserisce in quella fase pionieristica in cui si cominciavano a riconoscere i siti industriali dismessi non più solo come problemi ambientali o economici, ma come testimonianze storiche da documentare, preservare e reinterpretare. La sua attività si sviluppò fino agli anni ’90, quando i primi parchi minerari iniziarono a diventare realtà, anticipando tendenze che sarebbero diventate più diffuse nei decenni successivi.

L’archeologia industriale come missione

Il contributo più distintivo di Riparbelli è probabilmente quello legato allo studio e alla valorizzazione del patrimonio industriale toscano, particolarmente quello minerario. La sua competenza in questo campo ottenne riconoscimenti formali con la nomina a Ispettore Archivistico Onorario per la Soprintendenza Archivistica per la Toscana, incarico confermato con specifico Decreto Ministeriale che attestava la sua particolare competenza sugli archivi industriali.

Il suo approccio all’archeologia industriale combinava la documentazione rigorosa con l’azione concreta. Non si limitava a studiare i siti, ma lavorava attivamente per la loro conservazione e riutilizzo. Quest’orientamento è evidente nella sua partecipazione a importanti commissioni tecniche, tra cui la Commissione Tecnico-scientifica della Comunità dell’Elba e Capraia, dove portò la sua esperienza sulle miniere, e la Commissione di Coordinamento del Piano di fattibilità per il recupero delle opere minerarie di Gavorrano.

Il progetto del Parco delle Colline Metallifere rappresenta uno dei suoi contributi più significativi. Tra il 1988 e il 1995, Riparbelli partecipò attivamente al processo che avrebbe portato all’istituzione del Parco Archeologico, Minerario e Metallurgico. Questo progetto mirava a trasformare un’intera area segnata dall’attività estrattiva in un museo a cielo aperto, dove il patrimonio industriale diventava risorsa culturale e turistica.

La sua attività si estese anche ai parchi minerari di Campiglia Marittima e Abbadia San Salvatore nel periodo 1985-1995, e nel 1981 redasse il progetto di massima per un Parco Minerario presso la Miniera di Montecatini Val di Cecina per la Società “La Miniera”.

Le sue consulenze tecniche per enti pubblici come il Comune di Massa Marittima e le Soprintendenze ai Beni Architettonici e Ambientali testimoniano il riconoscimento della sua competenza e sensibilità. Particolarmente significativo fu il suo contributo agli scavi archeologici dell’Altoforno San Ferdinando di Follonica e dell’Altoforno ottocentesco della Pescia Fiorentina, dove il suo doppio background di ingegnere e architetto gli permetteva di leggere strutture industriali complesse con competenza sia tecnica che storica.

Un lavoro fondamentale, spesso invisibile ma essenziale per la preservazione della memoria industriale, fu il suo impegno nell’ordinamento e catalogazione di archivi minerari storici. Si occupò sistematicamente degli archivi di Montecatini Val di Cecina, Siele, Solforate, Morone, Abbadia San Salvatore, Bagni San Filippo e Abetina, salvando così documentazione preziosa che rischiava di andare dispersa con la chiusura delle attività estrattive.

La dimensione comparativa internazionale del suo approccio emerge dalle sue visite di studio a miniere, parchi minerari e musei in diversi paesi europei (Francia, Germania, Austria, Inghilterra) e persino in Cile. Queste esperienze gli permisero di contestualizzare il patrimonio toscano in una prospettiva più ampia e di importare buone pratiche sviluppate altrove.

La divulgazione delle conoscenze fu un altro aspetto importante della sua attività. Tenne lezioni al Corso di miniere e archeologia industriale per operatori al Parco Archeologico Minerario di San Silvestro, contribuendo a formare professionisti specializzati in un settore allora emergente. Fu correlatore di tesi universitarie su miniere e territori industriali presso le Università di Firenze e Pisa, e partecipò come esperto a corsi di aggiornamento per insegnanti promossi dalla Provincia di Firenze.

Al convegno tenutosi a Rio Marina nel 1987 per il centenario dell’istituzione comunale, presentò una relazione sull’archeologia industriale elbana e sui progetti di parchi minerari in Toscana, dimostrando la sua capacità di interconnettere analisi storiche e proposte progettuali.

Capraia: un’isola, mille storie

L’isola di Capraia, suo luogo di elezione, non fu solo la sua residenza ma un vero e proprio laboratorio di ricerca che esplorò sotto molteplici aspetti: storico, archeologico, architettonico, demografico e ambientale.

La sua opera più importante su Capraia, “Aegilon. Storia dell’isola di Capraia dalle origini ai giorni nostri”, pubblicata nel 1973, rappresenta uno dei suoi primi lavori significativi e rimane un testo di riferimento fondamentale. In questo volume, Riparbelli ricostruisce minuziosamente la storia dell’isola dall’antichità all’epoca contemporanea, dimostrando già quella capacità di integrare diverse fonti e prospettive che avrebbe caratterizzato tutta la sua produzione successiva.

Il suo interesse per Capraia si articolò in numerosi filoni di ricerca. In ambito archeologico, si occupò dei ritrovamenti subacquei, documentando i ceppi d’ancora romani rinvenuti nelle acque dell’isola (1981) e studiando le monete romane ritrovate a terra (1982). Questi lavori di documentazione puntuale dimostrano il suo rigore metodologico e la volontà di preservare testimonianze storiche minori ma significative.

L’architettura religiosa dell’isola fu oggetto di studi specifici: dedicò una monografia alla chiesa romanica di Santo Stefano Protomartire (1975) e un’altra alla Chiesa di Sant’Antonio (1977), di cui analizzò anche l’iconografia. Questi studi testimoniano la sua attenzione per il patrimonio architettonico storico al di là delle strutture industriali.

Un filone di ricerca particolarmente originale fu quello demografico. Il suo studio sull’evoluzione della consanguineità umana nell’isola di Capraia dal 1720 al 1974, pubblicato nel 1978, dimostra un interesse per dinamiche sociali e biologiche di lungo periodo, rivelando la sua capacità di applicare metodologie quantitative a questioni storico-antropologiche.

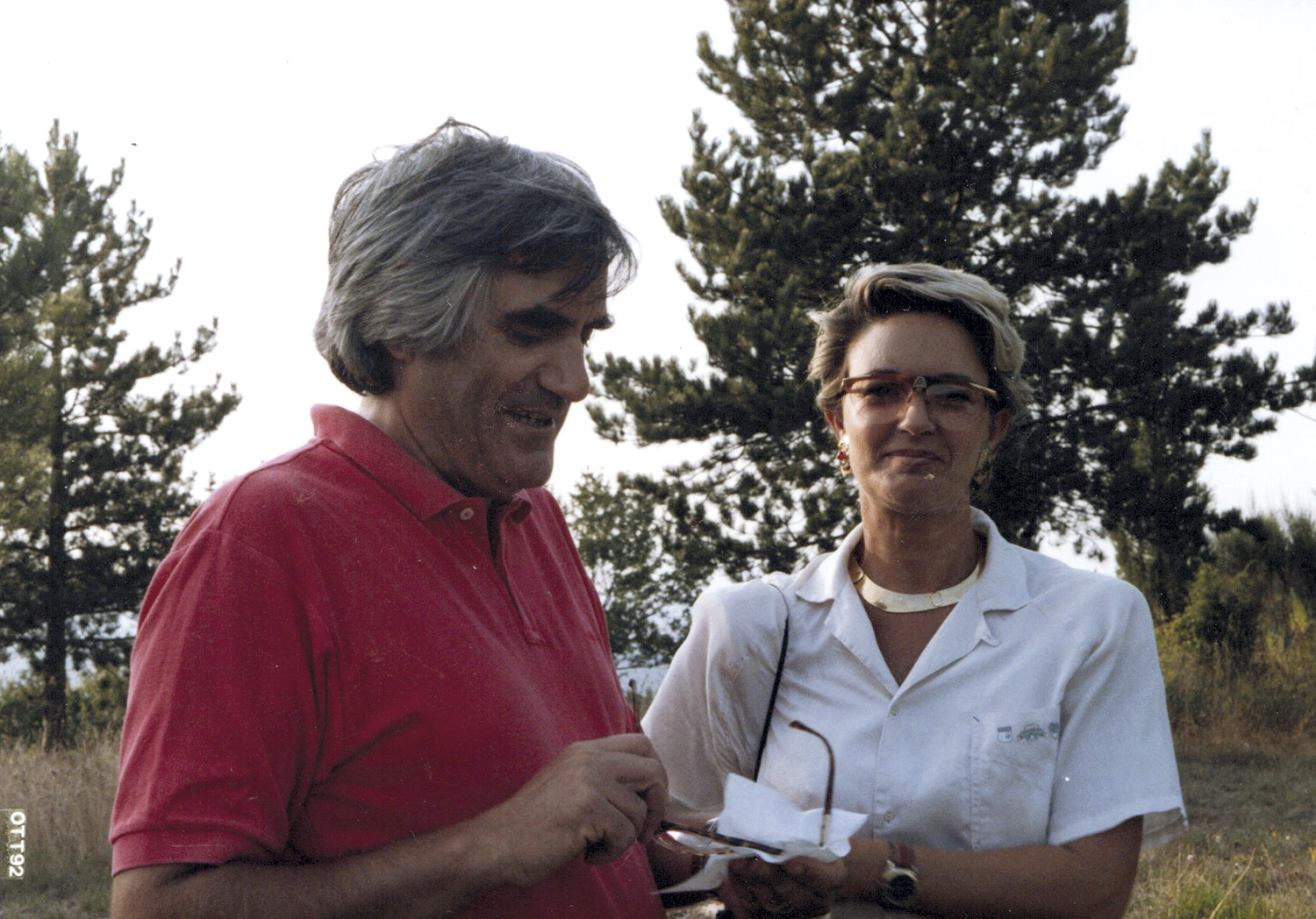

In collaborazione con Patrizia Bruschi Riparbelli, condusse ricerche sui sigilli comunali di Capraia, un aspetto apparentemente minore ma significativo della storia istituzionale locale.

Un contributo rilevante di Riparbelli per Capraia fu la serie di proposte per il Parco Naturale e Marino dell’isola, sviluppate tra il 1987 e il 1989. Questi studi articolati comprendevano analisi del territorio, cartografia dettagliata, valutazioni ambientali e proposte di pianificazione, dimostrando un approccio integrato che considerava sia gli aspetti naturalistici che quelli storico-culturali dell’isola.

Al convegno “Capraia Isola da salvare” del 1989, presentò una relazione sul Parco naturale e la corretta progettazione ambientale, sostenendo l’importanza di un approccio che rispettasse le specificità dell’isola. Questo impegno per Capraia si inseriva in un interesse più ampio per l’Arcipelago Toscano, testimoniato dai suoi contributi al dibattito sul Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, sui quali pubblicò diversi articoli nel 1989, tra cui un intervento in “E’ l’ora dei parchi” edito dal CEDIF di Firenze e un articolo sulla rivista “La Piaggia” di Rio Marina.

Il suo studio sulla “via del ferro” che collegava storicamente l’Elba alla Toscana continentale, pubblicato nel 1990, dimostra la sua capacità di leggere le connessioni storiche, economiche e territoriali che legavano le diverse isole dell’Arcipelago alla terraferma.

Gli usi civici: tra storia e diritto

Un ambito di competenza più specialistico, ma ugualmente significativo nell’opera di Riparbelli, è quello relativo agli usi civici e alle proprietà collettive. Nel 1993 ottenne la qualifica di Perito Istruttore Demaniale, superando con il massimo dei voti l’esame per l’ammissione nell’albo della Regione Toscana.

Questa competenza giuridico-amministrativa gli permise di affrontare con autorevolezza le complesse questioni legate ai diritti d’uso collettivi del territorio, un tema che intreccia storia, diritto e pianificazione territoriale. Per conto della Giunta Regionale della Toscana, Riparbelli redasse numerose istruttorie demaniali, coprendo sistematicamente i territori di vari comuni: Capraia Isola (1993), Gavorrano (1997) e Scarlino (1997). In collaborazione con l’architetto Marco Mazzoli di Roma, estese questo lavoro anche a numerosi comuni dell’Elba: Capoliveri (1996), Marciana (1997), Campo nell’Elba (1997), Rio nell’Elba (1997), Rio Marina (1997), Marciana Marina (1997), Porto Azzurro (1997) e Portoferraio (1997).

Un incarico particolarmente significativo fu quello di Consulente Tecnico per l’Avvocatura della Regione Toscana nella causa sulla demanialità delle terre dell’ex Colonia Penale di Capraia Isola. Il suo contributo tecnico risultò determinante per la sentenza che riconobbe la demanialità civica di queste terre, con importanti implicazioni per la gestione futura dell’isola.

Nel 1996 redasse per la Regione Toscana la Relazione per le “Sistemazioni” delle terre di “demanio collettivo” (Decreto Dirigenziale 2 febbraio 1996, n. 661, pubblicato sul BURT n.13 del 18 febbraio 1996), un documento che delineava criteri e metodologie per la gestione di questi beni. Completò inoltre la liquidazione degli usi civici dell’Isola di Pianosa per conto della Regione Toscana e del Comune di Campo nell’Elba, un lavoro tecnico che richiedeva precise competenze storico-giuridiche.

La sua collaborazione con la Dottoressa S. Bueti, Direttore dell’Archivio di Stato di Grosseto, per lo studio delle terre di uso civico in numerosi comuni toscani (Semproniano, Santa Fiora, Massa Marittima, Castell’Azzara, Bibbona, Follonica, Roccastrada, Roccalbegna, Grosseto, Monteverdi Marittimo, Campagnatico, Civitella Paganico) dimostra il suo approccio sistematico e la capacità di costruire collaborazioni istituzionali efficaci.

Particolarmente originale fu la sua interpretazione critica delle riforme leopoldine del 1778. Riparbelli sostenne, basandosi su un’attenta analisi degli editti granducali, che queste non miravano all’abolizione dei diritti collettivi, come spesso si era sostenuto, ma piuttosto autorizzavano la loro affrancazione (riscatto). Questa lettura, citata in pubblicazioni della Regione Toscana, offriva una nuova prospettiva sulla storia agraria e giuridica regionale.

Il suo interesse per gli usi civici lo portò a estendere le sue ricerche oltre i confini italiani, con uno studio sull’isola cilena di Chiloé, dimostrando un approccio comparativo anche in quest’ambito specialistico.

Partecipò come relatore a convegni tematici, tra cui “Proprietà collettiva ed usi civici nella Provincia di Grosseto” (Massa Marittima, 26 giugno 1993) e “Gli Usi civici nel territorio del Comune di Scarlino” (Scarlino, 24 maggio 1996), contribuendo attivamente al dibattito su questi temi, dove la sua competenza tecnica si univa a una profonda conoscenza storica.

Pianificazione territoriale: tra passato e futuro

Riparbelli ricoprì posizioni di rilievo in organizzazioni dedicate alla tutela del territorio, come la presidenza della Commissione della “Marittimità: isole, coste, mare” di ITALIA NOSTRA presso la sede nazionale di Roma e la partecipazione al Direttivo della Sezione fiorentina con competenze specifiche nell’Urbanistica. Questi ruoli testimoniano il riconoscimento della sua autorevolezza in materia di pianificazione territoriale.

Il suo lavoro di analisi degli strumenti urbanistici fu estensivo e metodico. Studiò i piani regolatori di numerosi comuni toscani (Monterotondo Marittimo, Livorno, Monteverdi Marittimo, Massa Marittima, Follonica, Scarlino, Gavorrano, Portoferraio, Marciana, Marciana Marina, Capraia Isola, Rio nell’Elba, Porto Azzurro, Capoliveri, Civitella Paganico, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano, Campagnatico, Castell’Azzara, Monte Argentario), acquisendo una conoscenza capillare della pianificazione urbana regionale.

Si dedicò anche all’analisi di strumenti di area vasta, come i Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici di Livorno, il Piano Territoriale Paesistico delle isole Egadi, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e il Piano Urbanistico Territoriale della Provincia di Grosseto, dimostrando la sua capacità di affrontare la pianificazione a diverse scale.

Un interesse specifico fu quello per la pianificazione costiera. Dal 1984 al 2001 partecipò a laboratori di studio dedicati ai porti turistici lungo la costa toscana, un’attività che evidenzia il suo impegno continuativo sui temi della pianificazione delle aree costiere. Il suo articolo su “L’Arcipelago Toscano. Gli approdi e i porti turistici in una errata politica di assetti infrastrutturali”, pubblicato sulla rivista “Terra” (n. 12, 1990), testimonia il suo approccio critico verso certe scelte di pianificazione e la sua capacità di proporre alternative basate su una profonda conoscenza del territorio.

Un contributo significativo fu apportato allo studio commissionato dall’amministrazione provinciale di Firenze su “Tecniche e Tecnologie applicate alla costruzione delle strade provinciali di Firenze nei secoli XIX e XX”, pubblicato nel 1992. Questo lavoro, che univa l’analisi storica a quella tecnica, riflette la sua capacità di leggere le infrastrutture territoriali nella loro evoluzione storica, un tema che riprese anche in “La Progettazione e la realizzazione delle strade tra arte, tecnica e tecnologia in Toscana, Italia ed Europa nel ‘700 e ‘800” (1990) e in “Aspetti tecnici e tecnologici nella costruzione delle strade nell’età moderna” (1992).

Una bibliografia trasversale

La produzione scritta di Alberto Riparbelli è impressionante non solo per la quantità (oltre cento pubblicazioni), ma soprattutto per la coerenza tematica e la qualità metodologica. Le sue opere spaziano dalle monografie ai saggi in volumi collettanei, dagli articoli su riviste specializzate agli atti di convegni, dimostrando una capacità di comunicare a diversi livelli e per diverse audience.

Tra le monografie più significative, oltre alla già citata “Aegilon” su Capraia (1973), spicca “Storia di Montecatini Val di Cecina e delle sue miniere” (1980), un esempio della sua capacità di integrare la storia locale con quella industriale. Le monografie su “La Chiesa di Sant’Antonio in Capraia Isola” (1977), “L’evoluzione della consanguineità umana nell’isola di Capraia dal 1720 al 1974” (1978), “I ceppi d’ancore romane rinvenuti in Capraia Isola” (1981) e “Monete romane rinvenute in Capraia Isola” (1982) testimoniano la varietà dei suoi interessi specifici su quest’isola.

Nel campo dell’archeologia industriale e della storia mineraria, produsse contributi fondamentali come “Le miniere del massetano dal 1700 al 1860 fra storia e archeologia industriale” (1984), “Archeologia industriale: le miniere di mercurio della provincia di Grosseto” (1985), “L’archivio storico della miniera di rame di Caporciano” (1982), “I Lorena e la politica mineraria in Toscana” (1989), ed “Elba e Toscana: la via del ferro fra storia, archeologia industriale e attualità” (1990).

Gli studi sulle tecniche industriali testimoniano la sua competenza ingegneristica, come in “Le operazioni di pudellaggio e di laminazione a Follonica nella metà del XIX secolo” (1986) e “L’arte mineraria e il trattamento metallurgico in epoca etrusca nell’attuale Provincia di Grosseto” (1988). Il volume “Gli archivi storici delle miniere del Siele, Solforate ed Abetina” (1991) dimostra il suo impegno per la preservazione documentaria.

La sua produzione sui parchi e sul paesaggio è particolarmente ricca: “Il parco naturale dell’isola di Capraia (Livorno): Parco marino: proposta” (1987), “Il parco naturale dell’isola di Capraia (Livorno): prima fase: verifica culturale e scientifica” (1987), “Il Parco naturale in una corretta progettazione ambientale nell’Isola di Capraia” (1989), “Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il dibattito istituzionale” (1989), “I Parchi minerari in Toscana” (1990) e “Il Parco Minerario dell’Isola d’Elba” (1988-1989).

In tema di usi civici e proprietà collettive, contributi significativi sono “Demanio civico, usi civici e l’industria mineraria e siderurgica nel massetano” (1995), la “Bibliografia tematica su proprietà collettiva ed usi civici nella Provincia di Grosseto” (1996, con S. Bueti), “La storia della proprietà collettiva e degli usi civici nel Comune di Roccasirada” (1996, con S. Bueti) e “Gli Usi Civici. Storia della Contea di Santa Fiora” (1999, con S. Bueti).

La diversità delle riviste e degli editori con cui collaborò – dal “Bollettino della Società Storica Maremmana” al “Corriere Elbano”, dalla “Rassegna Volterrana” a “Terra”, da case editrici accademiche come l’Olschki a editori locali – testimonia la sua capacità di comunicare a diversi livelli, dal pubblico specialistico alle comunità locali.

Un approccio unico e pioneristico

Ciò che rende veramente distintivo il lavoro di Alberto Riparbelli è il suo approccio metodologico e intellettuale, caratterizzato da alcuni elementi chiave che emergono costantemente nella sua opera.

La sua visione integrata del patrimonio rappresenta forse l’aspetto più rilevante. Per Riparbelli, gli elementi naturali, industriali, architettonici e socio-storici non erano compartimenti stagni, ma componenti interconnesse di un unico sistema territoriale. Questa prospettiva è particolarmente evidente nel suo lavoro su Capraia, dove studiò sia il patrimonio naturale (per il Parco Naturale e Marino) sia quello storico-archeologico (chiese, reperti romani) sia quello sociale (studi demografici), o nel suo approccio ai parchi minerari, concepiti come luoghi dove natura, archeologia industriale e storia sociale si incontrano.

Un altro elemento caratterizzante fu il suo orientamento all’azione concreta. Le sue ricerche non rimanevano confinate nell’ambito accademico, ma erano finalizzate a interventi pratici di restauro e valorizzazione. I progetti per i parchi minerari delle Colline Metallifere, di Gavorrano, di Montecatini Val di Cecina testimoniano questa volontà di trasformare la conoscenza in azione, di utilizzare la storia e l’archeologia come strumenti per ripensare e riqualificare il territorio.

Il contributo più pioneristico di Riparbelli fu probabilmente nel campo dell’archeologia industriale. Quando iniziò a occuparsi di patrimonio minerario negli anni ’70, questa disciplina era ancora agli albori in Italia. Fu tra i primi a riconoscere il valore culturale dei paesaggi minerari toscani in un’epoca in cui venivano spesso considerati solo come problemi ambientali da risolvere. Il suo lavoro ha anticipato di decenni l’attuale tendenza a valorizzare il patrimonio industriale come risorsa culturale e turistica.

La sua doppia formazione di ingegnere e architetto gli fornì una metodologia unica, che combinava precisione tecnica e sensibilità storica. Questa duplice competenza è evidente nella sua capacità di analizzare gli aspetti strutturali e tecnologici delle miniere e degli opifici (come nelle sue descrizioni delle tecniche di pudellaggio a Follonica o degli impianti di carico e scarico a Portoferraio) e contemporaneamente di comprenderne il valore storico-culturale e paesaggistico.

Alberto Riparbelli (1940-2003) ha lasciato un’impronta profonda e duratura nella comprensione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana. La sua combinazione unica di competenze ingegneristiche, architettoniche e storiche gli ha permesso di sviluppare un approccio interdisciplinare che ha anticipato molte delle tendenze attuali nella gestione integrata del patrimonio.